法人を設立してから、やるべきことの手続きの1つに社会保険への加入手続があります。 この手続は大きく分けて会社単位と従業員単位に分けられます。

新たに会社を設立し、労働者を雇う人は是非ご覧になってください。

手続きに入る前に・・・

以下に必要な手続きを書きますが、これら申請書には会社や従業員の情報を記載して届出すことで効力が発生します。

よって社会保険に加入する従業員を新たに迎え入れたら次の情報と書類を収集しましょう。

従業員の情報

- 従業員の氏名

- 従業員の生年月日

- 従業員の性別

- 従業員の自宅住所

- 従業員の基礎年金番号

- 従業員の雇用保険被保険者番号

- 従業員のマイナンバー

扶養家族の情報

- 扶養家族の氏名

- 扶養家族の生年月日

- 扶養家族の性別

- 扶養家族の続柄

- 扶養家族の収入の内容

- 扶養家族の同居有無

- 扶養家族の収入額

- 扶養家族の別居の場合の仕送り額

- 子がいて扶養に入らない配偶者の収入額

- 配偶者の基礎年金番号

- 扶養家族のマイナンバー

労働条件

- 入社日

- 雇用契約期間

- 所定労働日数・所定労働時間

- 基本給・各種手当の額

- 通勤費交通費の額

- 残業手当の見込額

以上です。

従業員の情報は履歴書からほとんど確認出来ます。

社会保険とは

手続きの流れの前に、簡単に社会保険について確認しましょう。

社会保険というのは健康保険と厚生年金保険。

この2つを指します。

労働者だけでなく役員にも社会保険への加入義務があります。

この他に国の保険制度には雇用保険や労災保険もありますね。ただこれらは社会保険でありません。

労働保険に分類されます。

日常的にあまり意識している方はいないと思いますが

大きな違いは役員は労働保険には原則関係なく、社会保険には関係があることです。

つまり役員しかいない会社では労働保険の手続きは不要ですが社会保険の手続は必須です。

社会保険の必要手続き

それでは社会保険に加入する流れを確認しましょう。

会社を設立してから初めて健康保険と厚生年金保険に加入する会社が

最初に提出する書類は健康保険新規適用届です。

社会保険では新しく加入することを新規適用と言います。

| 提出時期は? | 事実発生から5日以内 |

| 提出先は? | (事業所の所在地を管轄する年金事務所) |

| 提出方法は? | 電子申請、郵送、窓口持参 |

記入例は別記事にてご確認ください。

この書類と一緒に添付書類を一緒に提出します。があります。

添付書類は次の通りです。

・登記簿謄本の原本(発行から90日以内)

・法人事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」

以上です。

次に健康保険と厚生年金の適用に必要な手続きの流れを確認しましょう。

必要な手続きについて

必要手続は保険者(会社の保険を管轄する団体)により異なります

世の中の多くの企業が加入している健康保険の保険者は全国健康保険協会(協会けんぽ)です。

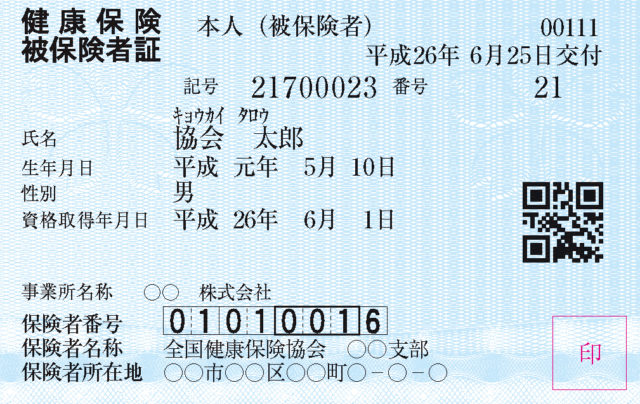

この水色の保険証を見たことはございませんか。

これは全国健康保険協会が発行しています。

この保険証を手に入れるための必要申請書類が健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届です。協会けんぽで健康保険の手続をする場合には厚生年金の手続きも同時にこれで終了です。

被保険者資格取得届は適用する社員の全員分提出する必要があります。

書き方は別記事にてご確認ください。

| 提出時期は? | 事実発生から5日以内 |

| 提出先は? | (事業所の所在地を管轄する年金事務所) |

| 提出方法は? | 電子申請、郵送、窓口持参 |

もし自社が加入する保険者は協会けんぽではない場合には、健康保険組合が保険者になります。よって健康保険の手続きは健康保険組合、厚生年金は事業所管轄の年金事務所で行います。

扶養家族がいる場合は追加で書類が必要

会社が入る社会保険には家族が扶養で加入出来るということは多くの人が知っているでしょう。

では加入するためにはどんな手続が必要でしょうか。

健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)が必要です。

この書類を提出することで家族の保険証も届きます。

また協会けんぽの場合には上の書類で国民年金の第3号被保険者にもなれます。

(一定の年収未満の配偶者が国民年金保険料を支払わないでも保険料が支払われたこととなる制度)

イメージすしやすいもので言えば専業主婦が国民年金の第3号被保険者として挙げられます。

健康保険組合に加入する場合の手続は?

健康保険組合が保険者となる場合には提出先が分かれます。

健康保険法の被保険者資格取得届を健康保険組合に、厚生年金保険法の資格取得は年金事務所に提出してください。

同様の考え方で被扶養者異動届は健康保険組合に、国民年金第3号被保険者関係届は年金事務所に提出します。

まとめ

以上です。

社会保険の手続きはなるべく早く済ませないと従業員は安心して病院等にいけません。

手続き的には難しくないので事業を始めたらすぐに着手しましょう。

この投稿へのトラックバック

トラックバックはありません。

- トラックバック URL

この投稿へのコメント